今年是中国共产党建党100周年,回顾党的历史,缅怀革命先烈,“以币证史,以史论币”,从上世纪30年代曾流通过的一枚“赤化全川”铜币,回顾我党在革命战争年代的艰辛历程,“赤化全川”铜币是第二次国内革命战争时期,川陕革命根据地铸行的一种铜币。川陕革命根据地位于四川和陕西两省交界处,是当时国民党统治的薄弱环节,在地理上、富源上、战略位置和社会条件上对我党的发展都具有重要的作用与意义。

1932年冬,张国焘、徐向前等率领中国工农红军第四方面军主力16000余人,被迫退出鄂豫皖根据地,奉命向西战略转移。12月经陕南到达川北,与当地革命武装会合,攻下南江、通江、巴中等县,开辟了川陕革命根据地。1933年8月中旬,红军又攻占了仪陇、营山、达县、宣汉、万源5座县城。相继建立了仪陇、阆南、嘉陵、英安、营山、长胜、渠北、达县、宣汉、红胜(罗文坝)、城口(万源大竹河)等苏维埃政府。根据地扩大到42000多平方公里,人口600多万。有绥定、巴中两道级苏维埃、23个县和1个特别市苏维埃政权。苏区拥有自己的兵工厂、被服厂、造币厂等军需及经济设施。同时,建党建政、土地改革、发展经济、拥军支前、文化宣传教育等工作热火朝天,革命形势迅猛发展,成为川陕根据地的鼎盛时期,被毛泽东主席称为“中华苏维埃共和国的第二区域”。革命根据地的建立,在千头万绪的工作中,经济工作是后盾、是保障,其中有两个基本任务必须完成,一是提供给养装备红军;二是为贫苦农民解决燃眉之急。因此,在根据地创立不久,苏维埃政府便发行了自己的货币,有纸币、布币、银币、铜币和锡小钱,其中所铸“赤化全川”铜币最为称奇(见图)。

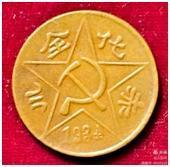

图一、川陕根据地“赤化全川”铜币(正4版):

此币为红铜质,直径28-30毫米之间,正面中央铸阿拉伯数字“200”,外环线圈一道,上缘铸“川陕省苏维埃”六字,下缘铸汉文纪值文字“二百文”,左右两侧分列“铜币”二字;背面中央铸中共党徽图案,在党徽外满地章铸一空心五角星,五角星外的空隙处,分列“赤化全川”四字,最下端空隙处横列阿拉伯数字公历纪年“1934”。此币设计新颖,制作精良,在铜元中别具一格。首先,其正面铸明“川陕省苏维埃”六字,表明此币为新生人民政权发行,在当时白色统治的岁月里确实是一件振奋人心的事,它既唤醒了人民群众,又动摇了国民党的反动统治;其次,背面满章铸五角星和中共党徽图案,五角星外的空隙处铸“赤化全川”四字,意指在中国共产党领导下“红星普照”,当时的川陕革命根据地虽然只占四川一小部分地盘,但它要“赤化全川”,进而赤化全国,将革命的口号铸于钱币之上,这也是中国共产党的首创;第三,采用公历纪年,以改中国传统的朝代年号或干支纪年方式,新颖别致,为大多数人所能接受。但“赤化全川”铜币大小、轻重差别较大,大者直径30毫米,小者直径28毫米,重者可达11克,轻者仅7.2克。另外还有错版现象,如公历纪年文字的“4”字,个别的铸为反“

在革命战争年代,根据地军民认真执行中国共产党和毛泽东同志的指示,深刻认识经济建设对革命战争的重大意义,在进行军事斗争的同时,从来没有放松经济斗争,并在及其艰难的条件下,发行了自己的货币,这对于活跃根据地经济,增加苏维埃政府收入、改善人民生活,冲破敌人经济封锁,开展物质交流,都起到了重要的作用,从而保障了苏区军事斗争和经济建设的需要,使苏区人民的生活有了很大的改善与提高。

中国革命根据地发行的货币,是中国革命的宝贵财富,是红色收藏的重中之重,也是进行革命传统教育的实物资料,由于当时条件的限制,铸额非常稀少,使用时间短暂,流通区域狭窄,随后又连年战争和国民党反动派的禁用、销毁,存世如凤毛麟角,因此,发掘保护这一革命文物已迫在眉睫!

注:上述“赤化全川”铜币,为作者的珍藏品。